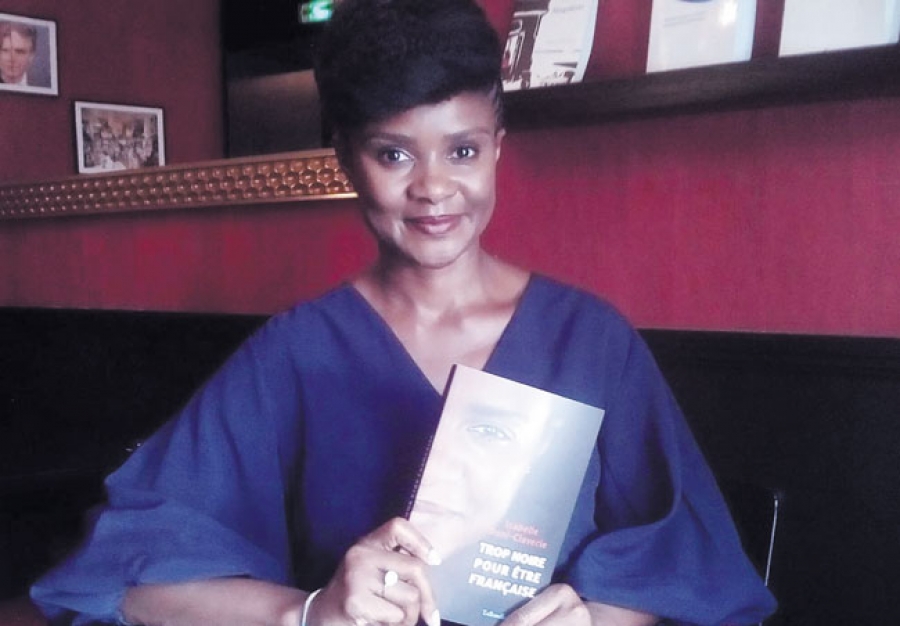

Isabelle Boni-Claverie (réalisatrice, écrivaine): ‘’Le prétendu retard de développement est une chance pour l’Afrique’’

Votre livre m’apparait, par endroits, comme un hommage à Alphonse Boni que votre plume vive rapproche de Prométhée, passeur grec de feu. En aviez-vous conscience ?

Je n’ai pas pensé explicitement au mythe de Prométhée en écrivant, mais c’est certain qu’Alphonse Boni (Ndlr: magistrat puis garde des sceaux, ministre de la justice d’Houphouët-Boigny, il est le père de Danielle Boni-Claverie, journaliste et politique et le grand-père de l’écrivaine Isabelle B-C) a été un passeur entre deux mondes, la Côte d’Ivoire et la France, à un moment historique où ces deux pays sont entrés en collision. Il est arrivé en France à l’âge de 15 ans, en 1924, envoyé par les siens. Sa famille avait compris que la nature du pouvoir avait changé et qu’il fallait désormais connaître « le papier du blanc » pour échapper à la servitude induite par la colonisation et se créer une nouvelle condition.

Voulez-vous bien nous raconter la collecte d’infos puisque vous avez 17 ans quand il décède en 1989…

J’avais commencé à l’interroger et à le faire parler de son passé quand j’avais quatorze ans. Je me suis beaucoup appuyée aussi sur un manuscrit écrit par ma grand-mère dans lequel elle racontait sa rencontre avec mon grand-père et le début de leur vie de couple mixte dans l’Afrique coloniale des années 40. Et puis j’ai fait énormément de recherches. Sur tous les sujets que j’aborde dans « Trop Noire pour être Française », je voulais pouvoir m’appuyer sur des informations fiables.

Vous semblez amoureuse de votre grand-père qui, en tenant une promesse familiale, vous a génétiquement filé la passion de la justice. Non ?

Certainement. Je n’ai jamais supporté l’injustice, même enfant. Cela agaçait d’ailleurs mes parents ou les professeurs à l’école, car je contestais souvent leurs décisions. Est-ce que cela vient de mon grand-père, de sa position de magistrat et de son sens élevé de la morale ? Ou de la conscience que j’ai eue très jeune des injustices qui avaient été faites à une partie des miens ? Sans doute un peu des deux.

Après Angoulême, Boni arrive à la Fac de Toulouse où il rencontre votre grand-mère qui est la première de sa ville du sud-ouest français à épouser un noir avec qui elle vivra 50 ans. Est-ce un défi de vivre un couple mixte ?

Oui, ça l’était à l’époque. Ça l’est toujours ! Certains Français refusaient de saluer ma grand-mère parce qu’elle était mariée à un Africain. N’oublions pas que dans toutes les sociétés qui ont institutionnalisé le racisme, l’un des tabous majeurs était la possibilité pour un homme noir d’avoir des relations avec une femme blanche. De son côté, la famille de mon grand-père n’était pas ravie qu’il épouse une Française.

Pour quelle raison ?

Parce qu’ils craignaient qu’elle ne s’adapte pas à la culture africaine. Mes grands-parents ont réussi malgré tout à former un couple très solide. Comme je le montre dans mon livre, ma grand-mère avait un grand respect pour la culture ivoirienne de mon grand-père. De son côté, il connaissait parfaitement et aimait la culture française. Et ils étaient animés par une foi commune qui a cimenté leur couple.

Le déclic des différences se produit quand vous avez six ans dans un établissement catholique. C’est l’endroit le moins attendu pour. Votre foi en a-t-elle été affectée ?

Je ne suis pas croyante, même si j’ai grandi dans une culture familiale catholique. A l’époque, je n’ai pas apprécié d’être choisie pour interpréter Balthazar, le roi mage venu d’Afrique, dans la crèche vivante de l’école, alors que j’étais une fille. Ce n’est qu’après, avec le recul, que j’ai compris qu’on m’a imposé ce rôle parce que j’étais la seule élève noire de l’école. Mais pourquoi est-ce que je n’aurais pas pu jouer Marie ? L’église catholique, à travers ses représentations, véhicule de nombreux stéréotypes raciaux. Elle a également servi d’alibi à l’expansion coloniale. Il y aurait d’importantes remises en question à faire.

Dans le livre et encore récemment à Livre Paris 2018, lors de l’échange avec Emmanuel Dongala, vous avez avancé que chaque maillon de la chaîne du cinéma est encore sous emprise raciste. Que proposez-vous pour sortir de là ?

Ce n’est d’ailleurs pas toujours du racisme, mais la reproduction d’un entre soi qui parait naturel et l’incapacité à prendre en compte les attentes d’un public non blanc. Cela passe par un volontarisme politique comme il y a en ce moment autour des femmes dans le cinéma, grâce au mouvement #metoo. Une plus grande inclusion de professionnels d’origines diverses. Et des succès commerciaux et critiques qui confirment aux gens du métier que produire des histoires avec des personnages noirs n’est pas un risque.

Votre livre est finalement différent du film. Pourquoi alors avoir gardé le même titre ?

Le livre prolonge l’expérience du film et permet d’entrer davantage dans mon histoire personnelle. J’ai plus de place aussi dans le livre pour parler de l’histoire de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique. Les deux se complètent.

Pensez-vous que si l’opinion avait réagi à Guerlain après son passage aux 13 heures vous auriez écrit ce livre ?

J’en avais déjà le projet. Les discriminations que connaissent les personnes d’ascendance africaine en France et en Europe n’ont pas commencé avec l’affaire Guerlain. Mais je l’aurais fait différemment, c’est certain.

Les Noirs sont-ils perdus dans leur identité ?

Non, je ne crois pas. Mais de quels Noirs parle-t-on ? Ceux qui vivent en Afrique ? Au Brésil ? En Europe ? Ou en Amérique ? Les situations ne sont pas partout les mêmes.

En Afrique

En Afrique, je regrette qu’en dépit de cultures très fortes, on continue de se mesurer à l’aune de l’Occident. Notre prétendu retard de développement était en réalité une chance. Cela nous donnait le temps et le recul nécessaires pour évaluer les conséquences des politiques menées en Europe. Alors que celle-ci mesure aujourd’hui les dégâts de la croissance à tout prix, on fonce dedans la tête la première. Pourquoi accepte-t-on d’introduire des Ogm en Côte d’Ivoire alors qu’on sait les ravages qu’ils causent en termes d’environnement et de santé publique ?

Même quand ils sont majoritaires, comme en Afrique du Sud, ou en Guadeloupe, ils arrivent à se faire discriminer. Ne faut-il pas s’en prendre aux Noirs eux-mêmes qui ont une basse opinion d’eux-mêmes ?

La Guadeloupe est un département français. Quant à la population de l’Afrique du Sud, elle subit les conséquences directes de l’apartheid. Il ne faut pas se tromper sur les responsabilités. Les pays qui pratiquent ou ont pratiqué ségrégation raciale, racisme institutionnel et discriminations à l’encontre des Noirs ou d’autres groupes ethniques le font pour des raisons politiques que l’on pourrait résumer par une simple question : qui a accès au pouvoir et aux richesses du pays ?

Y a-t-il un lien entre l’équitation, un sport de classe, de courage où il faut tenir bon et votre engagement à ne pas lâcher l’affaire ?

Heureusement, aujourd’hui l’équitation s’est beaucoup démocratisée. Moi j’ai appris à monter à cheval avec mon père adoptif qui était un ancien militaire et avait une conception très ‘‘viriliste’’ de l’équitation. Il ne fallait pas pleurer quand on tombait, remonter tout de suite à cheval, ne jamais montrer sa peur. Cette discipline m’a appris le courage, c’est certain, et le dépassement de soi. Je ne monte plus à cheval aujourd’hui, mais je garde un amour immodéré pour les chevaux qui sont des animaux magnifiques, d’une très grande sensibilité.

Quels sont l’auteur ivoirien que vous aimez lire et votre livre ivoirien coup de cœur ?

Ahmadou Kourouma. « Allah n’est pas obligé ». Un art du récit et une inventivité de la langue extraordinaires.

Un mot à l’endroit des Ivoiriens

La Côte d’Ivoire est un pays pluriethnique et cosmopolite. C’est une chance. Cessons de nous diviser pour des questions d’origine ou de religion. Et surtout, que les prochaines élections présidentielles se déroulent dans la paix ! J’espère que nos politiques seront assez sages pour cela.

Un autre mot relatif à votre mère Danielle Boni-Claverie

Ma mère, Danièle Boni et moi, nous n’avons pas les mêmes idées, notamment sur le plan politique, mais c’est une femme qui m’a beaucoup inspirée. Petite, j’étais suspendue à ses lèvres, car elle avait un talent incroyable pour raconter des histoires ! Elle m’a également transmis son goût pour le cinéma, ainsi que le sens du travail et une certaine idée de l’élégance.

Interview réalisée à Paris par

ALEX KIPRE